静けさと美しさを兼ね備えた日本の伝統庭園「枯山水」は、近年では現代住宅にも取り入れられるようになり、特にコンパクトなスペースを活かした“坪庭としての枯山水”が注目を集めています。

シンプルで無駄のないデザインは、モダンな住まいとの相性も良く、空間全体に落ち着きと品格をもたらします。

本記事では、初心者でも安心して始められる枯山水の作り方を中心に、必要な道具や砂利の選び方、DIYでの進め方まで丁寧に解説します。

限られたスペースでも工夫次第で深みのある空間がつくれる坪庭枯山水は、手間をかけすぎずに日常に癒しをもたらしてくれる庭のスタイルです。

これから枯山水づくりに挑戦したい方や、モダンな住宅に合う庭づくりを探している方にとって、役立つ実践的なヒントをお届けします。

- 坪庭枯山水がモダン住宅と自然に調和する理由や魅力

- 初心者でもできる枯山水の基本的な作り方とDIY手順の流れ

- 枯山水に適した砂利や石など素材と道具の選び方のポイント

- 狭い坪庭でも奥行きや静けさを演出するための具体的な工夫

モダンな住まいに合う坪庭枯山水の取り入れ方

現代住宅と調和する枯山水の魅力

枯山水は、日本の伝統美を象徴する庭園形式ですが、現代住宅との親和性も非常に高く、近年では「和モダン」なデザインとして再評価されています。

特に、シンプルで直線的な構成が特徴のモダン住宅において、枯山水の持つ「引き算の美学」が空間全体のバランスを整える効果を発揮します。

過剰な装飾を排除し、限られた要素の中で自然や精神性を表現する枯山水は、まさに現代的な住宅にふさわしいアートでもあるのです。

この魅力は、視覚的な美しさだけではありません。日常生活の中で、ふと目に入る枯山水の庭が心を静め、余白のある暮らしを意識させてくれるという心理的な効果もあります。

例えば、リビングの窓越しに広がる白砂と石のシンプルな構成は、テレビやスマートフォンのような刺激的な情報に囲まれた生活の中で、ふとした「間」をつくってくれるのです。

また、枯山水はもともと「水のない水景」を表現するものなので、実際に水を使う必要がなく、管理の手間も比較的少なく済みます。

これは忙しい現代の人にとっても大きな利点です。加えて、樹木を多用しない設計が多いため、四季による変化を抑えつつ、一年を通して一定の景観を楽しむことができるのもポイントです。

ただし、注意点としては、住宅とのバランスを意識しないまま取り入れると、単なる「和風の装飾」になってしまい、全体の統一感を損なう場合があります。

外観や室内のデザインとの調和を意識しながら設計することが重要となります。

このように、枯山水はただの庭ではなく、現代住宅に「静けさ」「余白」「自然との対話」といった価値をもたらす、機能と美を兼ね備えた存在です。

日々の暮らしに精神的な癒しを求める人にこそ、取り入れてほしい庭のかたちと言えるでしょう。

モダンな空間に合う素材選びのコツ

モダンな空間に枯山水を取り入れる際は、素材の選び方が空間全体の印象を大きく左右します。

枯山水は本来、自然を抽象的に表現するための庭ですが、現代住宅に調和させるためには、素材そのものが持つ質感や色合い、加工の仕方まで丁寧に選ぶことが求められます。

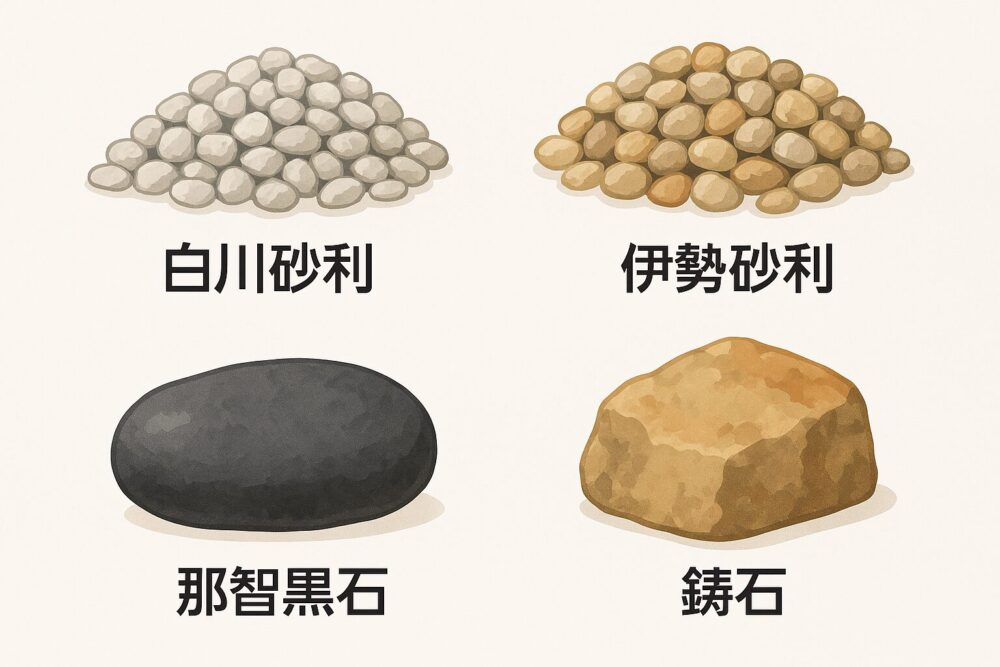

まず注目すべきなのが、砂利の種類です。伝統的な枯山水では白川砂利がよく使われますが、モダン住宅にはややグレーがかった明るめの砂利が適しています。

これは、コンクリートや無垢材、ガルバリウム鋼板など、現代住宅で使われる建材との相性が良いためです。

砂利は「水の流れ」を表す要素でもあるため、あまり派手すぎる色や粗すぎる粒は避け、繊細で均一感のあるものを選びましょう。

次に大切なのが石材です。庭石は枯山水の中で「山」や「島」を象徴する中心的な役割を持ちますが、モダンな空間には形が整いすぎていない自然石よりも、エッジが効いたシルエットの石を選ぶと空間に緊張感が生まれ、全体が引き締まります。色味はグレーや黒系の落ち着いたトーンがおすすめです。

植物を取り入れる場合は、あまり多種多様にせず、少数精鋭の選定が鍵です。ソヨゴやアオキのように常緑で剪定の手間が少ないものを選ぶと、見た目にも手入れにも無理がありません。さらに、葉の形や枝ぶりに個性があるものを選ぶことで、庭に動きや季節感を与えることができます。

また、見落としがちなのが装飾資材です。灯籠や竹垣を取り入れる場合も、古風すぎる意匠を避け、直線的でシンプルなデザインのものを選ぶとモダンな空間に自然と溶け込みます。素材も天然ではなく、耐久性の高い人工素材を使うことで、経年劣化に強くなり、外観を長く保つことができます。

一方で、あまりにも人工的な素材に寄りすぎると、自然とのつながりが薄れ、無機質な印象になってしまう可能性もあります。そのため、石や砂利、植物などの「自然素材」と人工的な構造材とのバランスを取ることが、モダンな枯山水には欠かせません。

全体を通して言えるのは、「目立つ素材を減らし、主張しすぎない素材を丁寧に選ぶ」ことが成功のコツです。控えめな中に美を感じさせる素材選びが、モダン住宅にふさわしい枯山水を完成させるための第一歩となります。

自宅の一角に静けさをつくるレイアウト法

枯山水は、ただ美しいだけでなく、日常に「静けさ」や「余白」の感覚をもたらす庭です。特に住宅の一角にコンパクトに取り入れることで、心を落ち着ける空間として活用できます。重要なのは、限られたスペースをどう活かしてレイアウトするかという視点です。

まず意識したいのは「視線の抜け」と「バランス」です。視線の通る場所に枯山水を配置すると、部屋の延長のように感じられ、より広がりのある印象になります。たとえば、リビングの掃き出し窓の正面や、玄関を開けた瞬間に目に入る位置などは、視覚的な効果が高く、静かな印象を与えるのに適しています。

次にポイントとなるのが「余白を活かす配置」です。石や砂利を多く置きすぎず、あえて空間を残すことで、落ち着きや静寂を感じられる構成になります。例えば、主役となる石を1〜2個配置し、その周囲に白砂を多めに敷いて、砂紋で流れをつくるだけでも十分に雰囲気が出ます。

また、枯山水は「高さの違い」を使って自然の風景を抽象的に表現します。小さなスペースでも、やや高さのある石や植物を一部に取り入れることで、立体感と奥行きが生まれます。苔や低木を組み合わせると、より柔らかな印象になります。

ただし、室内から見えることを前提にするなら、あまり込み入ったレイアウトや装飾は避けた方が無難です。シンプルな構成の方が、空間との調和がとりやすく、視覚的にも疲れにくくなります。

このように、枯山水は「スペースが広くないと難しい」と思われがちですが、実は小さな一角でも十分にその魅力を発揮できます。大切なのは、何を見せたいのかを明確にし、静けさを感じさせる構成を意識することです。

初心者にもやさしい枯山水DIY手順

※「みのたけ暮らし」さんが動画で0からDIYで坪庭を作成する動画を紹介されています。

枯山水を自宅でつくることは、プロに任せるものと思われがちですが、基本的な工程を理解しておけば、初心者でも十分に楽しめます。DIYで始める際には、手順を段階的に進めることが成功のカギとなります。

まずは「設置場所を決める」ところから始めましょう。日当たりや風通しが良い場所が理想ですが、あまり人が頻繁に歩かない、落ち着いた場所を選ぶのがポイントです。なぜなら、枯山水の砂紋は踏まれるとすぐに崩れてしまうため、静かに鑑賞できるスペースに向いています。

次に「庭のデザインイメージを決める」段階です。どのような雰囲気にしたいのか、参考になる写真や事例を集めてイメージを固めましょう。この時点で使用する素材の色や配置のバランスをある程度考えておくと、後の作業がスムーズになります。

その後は「整地と防草対策」に進みます。雑草が生えないように、地面を平らにしてから防草シートを敷くことが基本です。防草シートの上には、約3〜4cmの厚みで砂利を敷きます。砂利は1㎡あたり3〜4袋程度が目安です。

次に「石や植物の配置」です。大きな石を1〜2点置くだけでも、空間の印象は大きく変わります。植物を使う場合は、日陰でも育つ常緑樹や苔類がおすすめです。必要以上に多く置かず、1〜2種類に絞ることで統一感が生まれます。

最後は「砂紋を描く」工程です。レーキ(熊手)や水切りワイパーなどを使って、直線・円・曲線を丁寧に描きます。この作業は時間をかけて行うほど完成度が上がり、精神的な落ち着きも得られる時間となるでしょう。

もちろん、DIYには限界もあります。大きな石の運搬や高度なレイアウト調整は難しい場合もあるため、必要に応じて部分的にプロに相談するのも選択肢です。

枯山水DIYは、完成した瞬間だけでなく、作る過程そのものにも価値があります。忙しい日常の中で、土と向き合う時間を持つことは、心の余白を取り戻す貴重な体験となるでしょう。

【枯山水DIYの手順表】

| 手順 | 作業内容 | 詳細・ポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 1 | 設置場所を決める | 日当たりと風通しがよく、静かで人が歩かないスペースが理想 | 砂紋が乱れないよう、人の通り道は避ける |

| 2 | デザインをイメージする | 写真や事例を参考にしながら、枯山水のテーマや雰囲気を決めておく | 和モダン・禅風・ミニマルなど方向性を明確にする |

| 3 | 地面を整える(整地) | 石や雑草、凹凸を取り除き、地面を均してしっかり踏み固める | 傾きや凸凹が残ると仕上がりに影響する |

| 4 | 防草シートを敷く | 雑草防止のため地面全面にシートを敷き、ピンなどでしっかり固定 | 隙間があると雑草が生える原因になる |

| 5 | 石や植物を配置する | 高さ・向き・組み合わせを考え、主石・副石・植物を自然に配置 | 石のバランスと視線の流れを意識する |

| 6 | 砂利を敷く | 白川砂利などを防草シートの上に3〜4cmの厚さで均等に敷く | シートが見えないよう、しっかり覆う |

| 7 | 砂紋を描く | レーキで波紋・流れ・円などを丁寧に描いて仕上げる | 砂紋を描いた後は踏まないように注意する |

【必要な道具リスト】

| 用途 | 道具名 | 詳細・使い方 |

|---|---|---|

| 地面の整地 | スコップ・シャベル | 土を掘り起こす、雑草や石を除去するなど整地作業に使う |

| 地面の均し | 転圧機 or 木の板 | 地面を踏み固め、砂利が安定するように下地をつくる |

| 雑草対策 | 防草シート | 地面全体に敷いて雑草の発生を防ぐ。ピンやU字留め具で固定 |

| 石の設置 | 軍手・石バサミ | 重い石を安全に運ぶための補助道具 |

| 砂利の整地 | トンボ・熊手 | 砂利を均等に敷きならす道具 |

| 砂紋を描く | レーキ(庭用熊手) | 枯山水の波紋や流れ模様を描く。市販の木製や金属製が使いやすい |

| 清掃・仕上げ | ほうき・ちりとり | 作業後の掃除、砂利の整え直しや余分な砂利の回収に使用 |

和と洋をつなぐデザインアレンジ術

枯山水を現代住宅に違和感なく取り入れるには、和と洋を自然につなぐデザインの工夫が必要です。これは単なる“和風”を再現するのではなく、「どちらの要素も活かしながら調和させること」に意識を置く必要があります。

そのためには、まず構成要素の“比率”をコントロールしましょう。例えば、庭の大部分はシンプルな洋風素材で構成しつつ、部分的に枯山水の要素を配置するというバランスが有効です。主張しすぎない灯籠や、アクセントとして配置された石などがそれにあたります。

また、「直線と曲線」のバランスもデザインの鍵になります。洋風建築は直線を多用する傾向がありますが、枯山水の砂紋や石の並びは曲線で柔らかさを表現する場面が多くあります。この曲線が、空間にやさしさや余白の感覚を生み、硬質な印象の洋風デザインにやわらかさを加えてくれます。

さらに、照明や家具といったインテリア要素とも連携させることで、空間全体の一体感が高まります。たとえば、坪庭の石や砂利と色調を合わせたフローリングや、間接照明で砂紋に陰影を加える工夫などは、モダンなインテリアと枯山水をつなぐ重要なポイントです。

坪庭を活かした枯山水の配置と素材選び

狭いスペースに枯山水を取り入れるコツ

庭の広さが限られていても、枯山水は十分に楽しめます。むしろ、コンパクトな空間だからこそ洗練されたデザインが活きることもあります。小さなスペースで成功させるには、「引き算の発想」がカギになります。

ひとつ目のコツは「主役を1つに絞る」ことです。中心になる石や灯籠など、視線が集まるポイントを明確にすると、それだけで空間にまとまりが生まれます。反対に、要素を多く盛り込もうとすると、かえって雑然とした印象になります。

次に意識したいのは「奥行きの演出」です。限られた奥行きでも、石の大きさや配置の工夫によって、視覚的に広く見せることができます。たとえば、手前に小さな砂利や低い植物、奥に高さのある石を置くことで、遠近感が自然に表現されます。

また、壁面や建物の外壁を背景として利用するのも効果的です。背景があることで、石や砂紋のシルエットが際立ち、空間全体が引き締まります。

狭いスペースだからこそ、丁寧に選んだ素材とレイアウトの工夫が際立ち、洗練された枯山水になります。

坪庭に合う石・砂利・植物の選び方

坪庭に使用する素材は、空間の雰囲気や維持管理のしやすさを左右する重要な要素です。特に石・砂利・植物の選定は、庭の印象を大きく決めるため、慎重に選ぶ必要があります。

まず石については、色味と形がポイントです。落ち着いたグレーや黒系の自然石は、モダンな住宅と相性が良く、視覚的に引き締まった印象を与えます。また、丸みを帯びた石よりも、少し角があるものの方が存在感が出やすいです。

次に砂利は、白川砂利が代表的な素材です。明るい色で砂紋がはっきりと出るため、視覚的な美しさが増します。粒の大きさは揃っている方が整った印象になるので、施工前にふるいにかけるのも一つの方法です。

植物については、日陰に強く手入れのしやすい種類が適しています。たとえば、スギゴケやハイゴケは低く広がる性質があり、地面の緑化に最適です。木を取り入れるなら、ソヨゴやアオキのような常緑樹が好まれます。花を咲かせるタイプよりも、葉や枝ぶりで魅せる種類が枯山水には向いています。

素材選びは、単品で選ぶのではなく、全体のバランスを考えながら組み合わせることが大切です。控えめでありながら存在感のある素材が、坪庭の空気を引き立ててくれます。

【おすすめ素材一覧】

| 種類 | 素材名 | 特徴・おすすめポイント |

|---|---|---|

| 砂利 | 白川砂利 | 明るい色合いで砂紋が映える。枯山水の定番 |

| 砂利 | 伊勢砂利 | やや黄色みがあり、柔らかい印象を出したいときに最適 |

| 石材 | 那智黒石 | 黒く艶やか。現代住宅やモダンな外構にもよく合う |

| 石材 | 錆石(さびいし) | 赤茶けた風合いがあり、渋めで落ち着いた雰囲気を演出 |

| 苔 | スギゴケ | 日陰に強く、和風庭園らしい趣を簡単に出せる |

| 苔 | ハイゴケ | 密に広がり、耐久性が高い。手入れがラク |

| 植物(木) | ソヨゴ | 常緑で剪定の手間が少ない。やや細身で坪庭にも合う |

| 植物(草) | ギボウシ | 葉の模様が美しく、彩りのアクセントに最適 |

| オブジェ | 灯籠 | 和の雰囲気を引き立てる定番装飾。控えめサイズがモダン住宅にもマッチ |

| オブジェ | 竹垣 | 目隠しや境界として便利。樹脂製ならメンテナンス不要で扱いやすい |

視線を意識した奥行きのある配置術

枯山水に奥行きを持たせるには、視線の動きを意識した配置が欠かせません。特に自宅の一角に設ける場合は、限られたスペースの中でいかに「広がり」を演出するかが大きなポイントとなります。

ここでの基本は、「手前から奥へ視線を誘導する構成」をつくることです。たとえば、室内から枯山水を眺める場合、窓辺のすぐ外に低い石や砂利を置き、少し離れた奥に中~高めの石や植物を配置すると、自然と目線が奥へと流れていきます。この視線の導線が、限られた空間に“奥行き”という錯覚を生み出してくれます。

また、「角度」を活用するのも効果的です。直線的に配置するのではなく、斜めのラインを意識して石を並べたり、砂紋を描いたりすると、奥行きの方向性がはっきりして、視覚的に空間が深く感じられるようになります。

さらに、背景を活かす工夫も有効です。白壁や外構の板塀を背景にすれば、石や植物の形状が際立ち、立体感が生まれます。背景に少し濃い色を取り入れると、明るい砂利や石がより浮かび上がって見えるため、視認性が向上します。

奥行きを演出することで、狭いスペースでも「静かで広がりのある場所」という印象を作ることができます。これは、居住空間と枯山水の関係性を高めるうえでも非常に重要な要素です。

小さな坪庭に映えるミニマル枯山水

限られたスペースでも美しく整えられるのが、ミニマルな枯山水の魅力です。小さな坪庭には、要素をしぼったシンプルな構成がよく映えます。むしろ、過度な装飾を避けることで、洗練された印象と落ち着きを生み出すことができます。

ミニマル枯山水を成功させるポイントは、「主役を一つに定めること」です。大きめの庭石や形の良い植物を中心に据え、その周囲に必要最低限の要素を配置します。主役が明確であるほど、視覚的なノイズが減り、空間全体に統一感が生まれます。

砂紋の使い方もシンプルさを引き立てる要素です。直線や緩やかな波の模様だけでも十分に雰囲気は出ます。細かなパターンを描く必要はなく、むしろ線の少なさが静けさや余白を際立たせてくれます。

植物を使う場合は、低木や苔などの手入れがしやすく、主張しすぎない種類が適しています。色数も抑えめにし、白砂・グレー系の石・淡い緑といった落ち着いた色で構成することで、空間に一体感と上質感が出ます。

装飾を控える分、素材そのものの質感や配置のバランスが大切になります。要素が少ないからこそ、ごまかしが利かず、設計力が問われる面もありますが、そのぶん完成度の高い庭に仕上がりやすいのがミニマル枯山水の特徴です。

静けさを求める現代の暮らしにおいて、小さな坪庭でも心を満たす空間をつくることは十分に可能です。ミニマルな美しさが、それを確かに叶えてくれます。

採光や通風を考えた庭づくりの工夫

枯山水を自宅の庭に取り入れる際、見落とされがちなのが「採光」と「通風」のバランスです。どんなに美しく設計しても、日差しが全く入らなかったり、風がこもる環境では、庭が湿っぽくなり、苔が枯れる、カビが発生するなどの問題が起こることもあります。

まず、採光においては「光の入り方を設計に活かす」意識が必要です。特に東向きや南向きに面したスペースであれば、午前〜午後にかけてやわらかな自然光が入りやすく、石や砂利の陰影が時間とともに変化し、庭に奥行きや趣を与えてくれます。逆に北側や日陰が多い場所では、光が届きにくいため、苔などの植物を選ぶ際に「耐陰性がある種類」に絞ることが大切です。

また、白砂など明るい色の砂利を使用すれば、少ない光でも庭全体が明るく見えやすくなります。植栽や石の配置も、できるだけ低めに抑えることで、採光を妨げないように調整できます。

次に通風の工夫ですが、建物に囲まれた中庭や坪庭は風が滞留しやすいため、通気性を意識した設計が必要です。具体的には、隣接する壁の一部にルーバー(すのこ状の板)を設ける、格子状のフェンスを使うなどして、風の通り道を作っておくと湿気がこもりにくくなります。

また、植物や石の配置にも工夫が求められます。風の流れを妨げないように、空気が抜けやすいような間隔で配置したり、極端に密集させないことが大切です。特に風通しの悪い場所では、水はけの悪化やシロアリ、カビの発生といったリスクが高くなるため、事前に通気を確保できる構造にしておくことが、長く快適な庭を維持するための基礎になります。

採光と通風は、単に「明るさ」や「快適さ」だけでなく、庭の持つ空気感や清潔感、さらには長期的なメンテナンスのしやすさにも直結します。自然環境との付き合い方を意識した設計が、静けさだけでなく、心地よさも感じられる枯山水空間を生み出してくれるのです。

コメント