枯山水に描かれる「砂紋」は、単なる模様ではなく、水や自然、宇宙を象徴的に表現する大切な要素です。本記事では、砂紋の種類とそれぞれの意味とは何かを中心に、流水紋や渦紋など代表的な模様、観世水・立浪紋など動きある模様を紹介します。

さらに、波や流れをどう表現しているのか、枯山水の美意識と砂紋の関係にも触れながら、石や砂利、描画道具といった構成要素、庭園の時代背景と砂紋の変化についてもわかりやすく解説します。

自宅でもできる砂紋の作り方も紹介していますので、砂紋の種類が気になる方にとって、実用にも鑑賞にも役立つ内容です。

- 代表的な砂紋の種類と、それぞれが象徴する自然や意味を理解できる

- 枯山水における砂紋の役割や、禅や美意識との関係性がわかる

- 砂紋を描く際に使われる道具や、模様の表現技法について学べる

- 自宅でミニ枯山水を楽しむための作り方や工夫のポイントがわかる

枯山水の砂紋にはどんな種類がある?

砂紋の種類とそれぞれの意味とは

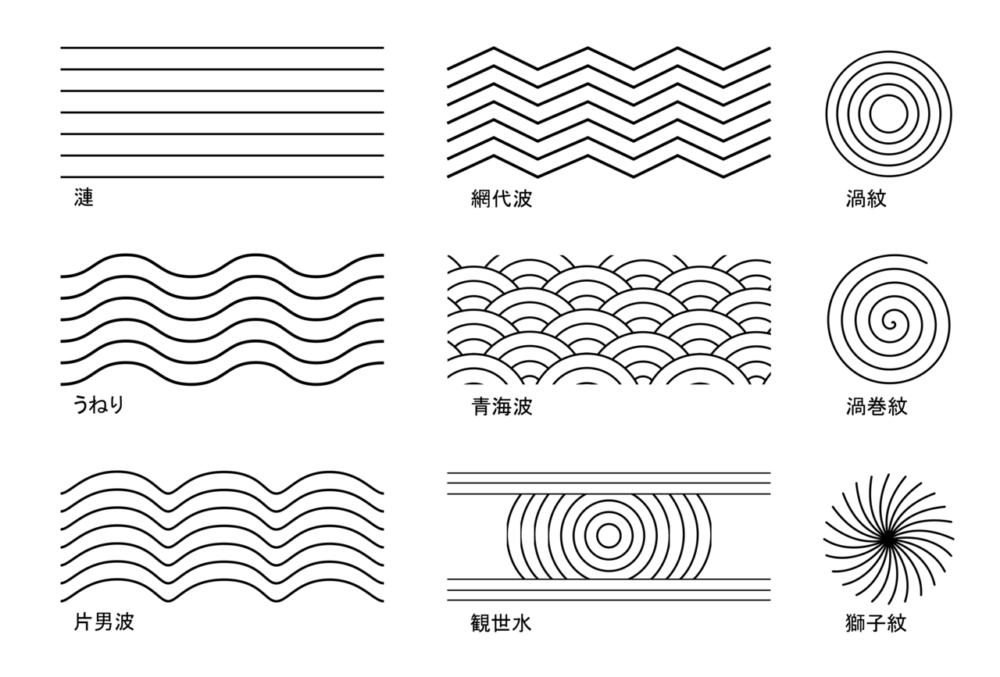

| 砂紋の名前 | 読み方 | 特徴・イメージ | 表現しているもの |

|---|---|---|---|

| 流水紋 | りゅうすいもん | 緩やかに流れる水のような曲線 | 川・穏やかな流れ |

| 渦紋 | うずもん | 中心から円状に広がる模様 | 波紋・渦潮・宇宙・広がり |

| 青海波紋 | せいがいはもん | 扇形が繰り返される模様 | 海・無限の広がり・力強さと柔らかさ |

| 網代波紋 | あじろはもん | 折れ線の連続による硬質なパターン | 荒波・波の勢い |

| 観世水 | かんぜみず | 渦紋と流水紋を組み合わせた複合的な模様 | 滴る水・流れる水・変化 |

| 立浪紋 | たつなみもん | 高く立ち上がるようなダイナミックな波模様 | 激しい波・荒れた海 |

| 片男波紋 | かたおなみもん | 円弧の連続で、うねりや波の変化を表現 | 躍動的な水の動き |

| 獅子紋(旋紋) | ししもん/せんもん | 渦紋の変形でより激しくダイナミックな動きが特徴 | 荒々しい水の動き・勢い |

枯山水の中でひときわ印象に残るのが、白砂に描かれた幾何学的な模様「砂紋(さもん)」です。この砂紋は単なる装飾ではなく、自然や思想を表現する手段として古くから用いられてきました。庭全体を“静の世界”ととらえるならば、砂紋はそこに“動き”を与える役割を担っていると言えるでしょう。

砂という静かな素材に、繊細な線を描くことで、水の流れや波、時に宇宙の広がりすら感じさせる―それが砂紋の真髄です。

砂紋にはいくつかの代表的な種類があり、それぞれに異なる意味と象徴が込められています。たとえば「さざなみ紋」は、風のない水面に広がる穏やかな波を連想させ、心を鎮める効果があります。

「渦紋」は、一滴の水が波紋となって広がるようなイメージを持ち、無限や循環、宇宙的なスケールの象徴とされています。ほかにも「青海波紋」は海の彼方まで続く波を、「観世水(かんぜみず)」は流れの中に滴る水の美しさを表現しています。

これらの模様は、自然界の風景を抽象的に切り取ったものです。しかし、見る人の心の状態によって、同じ模様が違った印象を与えることも珍しくありません。つまり砂紋とは、見る側の感受性によって完成する“心の鏡”のような存在でもあるのです。

庭師が描く一線一線には、静けさの中に込められた哲学と美意識が宿っており、それを理解しようとすることで、観る者もまた枯山水の世界に深く引き込まれていきます。

流水紋や渦紋など代表的な模様

枯山水に描かれる砂紋には多くのバリエーションがありますが、中でも代表的なものとして知られるのが「流水紋」と「渦紋」です。これらの模様は単に視覚的な美しさだけではなく、そこに込められた意味や表現したい自然の動きを象徴するものであり、庭園全体の“物語性”を支える重要な要素となっています。

「流水紋」は、細く滑らかな曲線が繰り返されることで、まるで水が流れるような情景を生み出します。川の流れや海のさざ波など、穏やかな水の動きを視覚的に再現しており、静謐な空気感を演出します。使用される砂は白や淡い色が多く、模様のコントラストを際立たせることで、より繊細な水の印象を与えます。実際の水がないにもかかわらず、見る者の心に“流れ”を感じさせるのがこの模様の魅力です。

一方、「渦紋」は、中心から円を描くように広がる模様で、水面に石が落ちた瞬間の波紋や、海に生じる渦潮のようなダイナミックな動きを連想させます。この模様には、単なる水の動きだけでなく、宇宙や生命の循環といった抽象的なテーマを投影することもあります。庭の一角に渦紋を施すことで、その空間が特別な意味を持つ場所として浮かび上がるのです。

その他にも「青海波紋」「網代波紋」「立浪紋」など、名前も形も個性豊かな砂紋が多数存在します。それぞれが独立した表現でありながら、枯山水という一つの舞台で調和することが、庭園としての完成度を高めているのです。庭師の技術だけでなく、思想や感性までもが反映されたこれらの模様は、まさに“描かれた詩”と言っても過言ではありません。

波や流れをどう表現しているのか

枯山水において、実際に水を使わずして水の存在を感じさせるのが「砂紋」の最大の特徴です。では、なぜただの砂に描かれた模様が、私たちに“波”や“流れ”を想像させるのでしょうか? それは、線の形状、配置、間隔といった要素に、長年の経験と繊細な感性が込められているからです。

まず、砂紋を描くために使用される道具には「熊手」や「レーキ」と呼ばれる専用の器具があり、先端の形状や本数によって模様の表情が大きく変わります。直線を連ねるだけでも、水が静かに流れる様子や、風にたなびくような緩やかな動きが表現できます。曲線を用いれば、波が寄せては返すようなリズムが生まれますし、渦を巻くように描けば、流れに勢いと深さが加わります。

表現のポイントは、“線の連続性”と“余白の取り方”にあります。庭師たちは、模様の密度や太さを調整することで、波の強弱や水の深さを演出します。さらに、石の周囲に放射状の模様を描けば、それは波紋となり、石があたかも水に浮かんでいるように見せる効果もあります。つまり、波や流れを描くというよりは、「どう見せるか」に重点が置かれているのです。

また、砂の質感も見逃せません。細かくサラサラとした白砂は、滑らかな線が引きやすく、模様がより繊細に映えます。こうした砂の選定から線を引く技法まで、すべてが連動して“見えない水”を表現するために設計されています。

水がないにもかかわらず、水の存在を確かに感じる。この不思議で詩的な感覚こそが、枯山水の魅力であり、波や流れの表現が私たちの心に響く理由でもあるのです。

枯山水の庭を前にしたとき、その一筋一筋の線に込められた「見えない自然の息吹」に思いを馳せてみてください。

観世水・立浪紋など動きある模様

枯山水の中には静寂を感じさせる砂紋もあれば、あえて動きを感じさせる模様も存在します。特に「観世水(かんぜみず)」や「立浪紋(たつなみもん)」は、その代表格といえる動きのある砂紋です。これらの模様は、枯山水の静けさに“生命の流れ”や“時間の経過”といった動的な要素を与える重要な役割を果たしています。

「観世水」は、さざなみのような緩やかな線と渦巻き模様を組み合わせて描かれた砂紋です。水面に滴が落ちた時にできる波紋と、水の流れが交錯する様子を表現しています。静と動の要素が融合しており、見る人によっては“変化する世界”や“流れる思考”を象徴するようにも感じられる模様です。

一方、「立浪紋」は、波が高く立ち上がる様子を力強いカーブで表現した模様です。他の模様に比べて線に勢いがあり、海の激しい波や自然の力強さを感じさせるデザインとなっています。この模様は、枯山水の中でも特に“躍動感”を演出するものとして使われることが多く、石との配置によっては、波が岩にぶつかる瞬間を思わせる場面を想像させてくれます。

このような動きのある砂紋は、単調になりがちな庭に変化をもたらし、見る人の心を刺激します。ただの静寂では終わらせず、自然の力や生命の息吹を織り交ぜることで、より立体的で深みのある表現が可能になるのです。

枯山水の美意識と砂紋の関係

枯山水には、日本独自の美意識「わび・さび」が色濃く反映されています。そして、それを視覚的に感じさせるのが砂紋の存在です。白砂に描かれる一筋一筋の線は、単なるデザインではなく、“静けさの中にある動き”や“省かれた中にある豊かさ”といった感覚を伝えています。

日本の伝統的な美の考え方では、派手さや豪華さよりも、余白や不完全さの中にこそ美を見出します。砂紋に見られる間の使い方や、左右対称にしない線の揺らぎなどは、まさにこの感覚を反映しています。「すべてを語らず、あえて余白を残すことで、観る人が自分の感性で風景を完成させていく」そこに、枯山水ならではの美のあり方があります。

また、砂紋は“常に完成しない”という性質も持っています。雨や風が模様を崩すたびに、庭師は新たに模様を描き直します。この繰り返しの中に、無常観や日常の中で心を整えるという意味合いが込められており、日々の変化を受け入れるという禅の教えとも重なります。

つまり砂紋は、見た目の美しさ以上に、「どのように描かれるか」「どのように変化していくか」も含めて、枯山水における美意識の核をなしているのです。

砂紋の種類と枯山水の奥深い世界

枯山水に使われる石の意味と役割

枯山水における石は、単なる飾りではなく、庭全体の世界観を形作る“構造的な柱”ともいえる存在です。配置される石一つひとつには意味が込められ、自然物や神仏の象徴、思想の投影として機能しています。

たとえば、大きな立石は「山」を、横たわった石は「島」や「海岸」を表すことがあり、それだけで自然の景観を再現しています。また、石の組み合わせによって「須弥山(しゅみせん)」や「蓬莱山(ほうらいさん)」といった仏教・道教の神話的な世界を表現する場合もあります。これにより、庭が単なる風景ではなく、精神的な世界観を投影する場に昇華されるのです。

石はまた、重みや不動性といった“変わらぬ存在”を象徴します。風に吹かれる砂や模様が「動」の要素だとすれば、石は「静」の要素。両者が対比することで、枯山水には独特の緊張感とバランスが生まれます。たとえ限られたスペースの中であっても、石の配置によって空間の広がりや奥行きが演出されるのです。

庭師たちは、石の大きさ、形、色、風化の度合いまで吟味し、その場にふさわしい「物語」を作り上げていきます。見る人に何を伝えたいのか、どんな景色を想像してほしいのか。石は、その“無言のメッセージ”を受け取るための入り口でもあります。

庭園の時代背景と砂紋の変化

砂紋という表現は、時代の流れとともに変化し続けてきました。枯山水そのものが誕生したのは平安時代末期とされていますが、当時の砂紋は現在のように繊細な模様を持っていたわけではありません。最初は、庭の中で石を置いたり、白砂を敷き詰めるという簡素な形式で、「水のない庭」としてのスタートを切りました。

鎌倉時代に入り、禅宗の影響が日本に広がると、庭はただの景観から「精神修養の場」へと進化します。禅の思想に基づき、無を感じる空間としての枯山水が発展し、それに伴って砂紋も抽象的で象徴的な意味を帯びるようになりました。この時代、砂紋は儀式や修行の一環として描かれ、意図的に“整えられた混沌”を表現するスタイルが定着します。

室町時代には、枯山水は芸術としての完成度を高め、龍安寺のような石庭が誕生します。この頃には、渦巻きや流線型の砂紋が登場し、より洗練された形で水や宇宙を象徴するようになりました。特に応仁の乱以降、経済的に制約のあった時代においては、限られた素材と空間で豊かな表現を追求するため、砂紋の重要性がより一層高まります。

そして現代。観賞用としての枯山水はもちろん、アートや癒しの空間としても再評価され、砂紋は表現方法の幅をさらに広げています。伝統的なパターンを踏襲しつつも、現代の作庭家は独自の解釈で模様を描き、時にデジタルツールや照明との融合も見られるようになりました。

こうして砂紋は、時代を超えて進化しながらも、その根底にある“自然を内包した美”という思想を、変わらずに伝え続けているのです。

枯山水に欠かせない砂利の種類

枯山水の庭づくりにおいて、砂利は欠かせない重要な素材です。特に砂紋(さもん)を美しく描くには、使用する砂や砂利の性質が仕上がりに大きく影響を与えます。素材選びは、見た目の美しさだけでなく、描線の安定性や耐久性、手入れのしやすさなど、実用性も含めて判断されます。

まず代表的なのが「白川砂」です。京都・白川で採れるこの砂は、細かく丸みを帯びていて、白っぽく上品な光沢があり、枯山水の世界観によく馴染みます。龍安寺や金閣寺といった名庭でも使用されており、柔らかな線を描きやすい特徴があります。

次に「伊勢砂利」は、三重県を中心に産出される花崗岩系の砂利で、やや粗めながらも水はけが良く、実用性に優れています。控えめな色合いと自然な風合いから、ナチュラルな庭に向いています。

ほかにも「寒水石(かんすいせき)」と呼ばれる白色の大理石を細かく砕いた砂は、非常に明るい白色が特徴で、コントラストの効いた砂紋表現に向いています。少し重めで動きにくいため、模様が崩れにくいのもポイントです。

また、用途や表現したいイメージによって「大磯砂利」「桜川砂」「五色砂」なども使われることがあります。それぞれ色や粒の大きさ、光の反射の仕方が異なるため、庭の雰囲気に合わせて使い分けられます。

選ばれる砂利の種類によって、庭全体の印象や砂紋の精度が左右されるため、見た目と機能性のバランスを考慮しながら素材を選ぶことが大切です。

砂紋を描くための道具と特徴

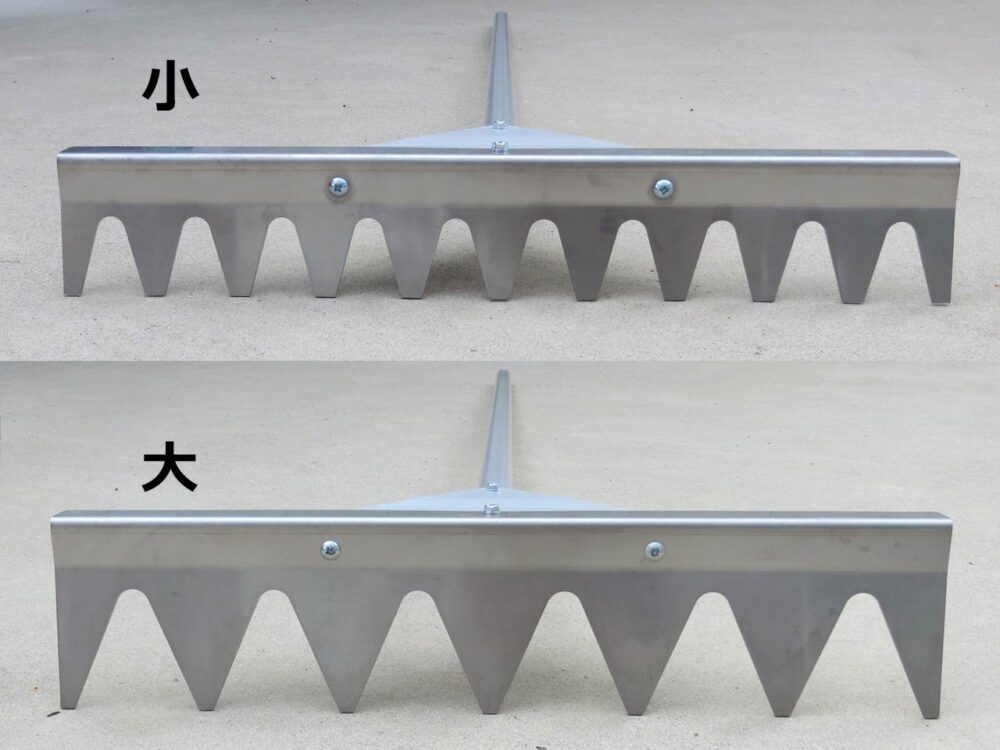

枯山水で砂紋を描くためには、専用の道具が必要です。もっともよく使われるのが「熊手(レーキ)」と呼ばれる道具で、木製または金属製の持ち手に櫛状の歯がついており、これを砂の上に引いて線を描きます。

熊手には、歯の数や間隔にさまざまな種類があり、それによって描かれる線の太さや間隔が変わってきます。たとえば、歯の幅が広いものは力強い模様を、細かい歯は繊細な線を描くのに向いています。また、歯が曲線状に並んだものを使えば、渦や波のような動きのある模様もスムーズに描けます。

プロの庭師は用途に応じて複数の熊手を使い分けており、たとえば大きな面を素早く均すための「幅広の熊手」、細部の模様を整える「細幅の熊手」、さらには先端が斜めにカットされた「片側歯熊手」などがあります。

そのほか、砂をならすための「均し棒(ならしぼう)」や、角を取るための「面取りヘラ」、手の届きにくい隙間を整える「ミニレーキ」なども活用されます。これらの道具は、模様を描くだけでなく、砂の高さや均一さを保つためにも使われるため、砂紋の完成度を大きく左右します。

最近では、室内用のミニチュア枯山水セットなどに、手のひらサイズの熊手が付属しており、誰でも手軽に砂紋を体験できるようになっています。本格的な庭園とは規模こそ異なりますが、使う道具の機能や役割は基本的に同じです。

砂紋を描く道具は、単なる作業器具ではなく、繊細な線を描くための“筆”のような存在。だからこそ、形状や材質にこだわることが、美しい模様づくりの第一歩になります。

自宅でもできる砂紋の作り方

枯山水といえば寺院や日本庭園を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は自宅でも砂紋を取り入れたミニ枯山水を楽しむことができます。必要な道具やスペースもそれほど多くなく、工夫次第でコンパクトながら本格的な空間を作り出せます。

まずは、トレイや木箱などを使って枠を用意しましょう。これが「庭」の土台になります。箱の底に敷くのは、細かくて粒が揃った白砂がおすすめです。粒が均一なほど、砂紋の線が崩れにくく、美しく描けます。

次に、砂紋を描くためのミニレーキ(小さな熊手)を準備します。市販のキットに付属していることもありますし、自作することも可能です。フォークや割り箸を組み合わせるだけでも十分です。

砂を敷いたら、表面を均一にならし、そこから好きな模様を描いていきます。さざなみのような直線、円を描くような渦巻き、放射状の波紋など、描き方は自由です。模様に正解はなく、自分の気分やテーマに合わせて線を引くことで、その瞬間だけの「心の庭」を表現できます。

さらに、石や苔、ミニチュアの灯籠などを配置することで、より立体的な世界観を作ることができます。石は山や島を象徴し、苔は生命の息吹を表現。配置には意味を込めても良いですし、純粋に美しいと感じるバランスで置いても問題ありません。

また、日々描き直したり、模様を変えたりすることで、季節や気分の変化を反映させる楽しみ方もできます。そうしたプロセスそのものが、枯山水の「無常」や「今を味わう」という思想に通じています。

自宅での砂紋づくりは、リラックスや瞑想の一環としても取り入れられており、現代では“心のメンテナンス”として注目されています。小さな箱庭の中に、自分だけの世界を描いてみてはいかがでしょうか。

※「一生もの」と 「いい道具」さんのYouTubeチャンネルでミニチュア枯山水を紹介されております。

枯山水に描かれる砂紋の種類とその魅力のまとめ

- 砂紋は水や宇宙などを象徴する、思想的な意味を持つ模様である

- 模様の種類ごとに異なる自然観や精神性が表現されている

- 流水紋は、静かに流れる川のような穏やかな線を描く

- 渦紋は、波紋や渦潮、宇宙の広がりを円形で表現している

- 青海波紋は、扇状の繰り返しで海の広がりと調和を象徴する

- 網代波紋は、荒々しい波の勢いや激しさを直線で示している

- 観世水は、波紋と流れを組み合わせた複雑な動きを描いている

- 立浪紋は、立ち上がる波の勢いをダイナミックに表現している

- 石と砂紋の対比が、静と動のバランスをつくり出している

- 熊手の形状や砂の種類が、線の表情や仕上がりを左右する

- 砂紋の描き方は時代とともに進化し、表現の幅が広がった

- 自宅でも砂や小道具を使って砂紋を楽しむことができる

コメント